L’essentiel à retenir

—

⏱ ~10 min

Comprendre le droit des adjectifs est essentiel pour naviguer dans les textes juridiques. Les adjectifs jouent un rôle crucial dans la précision des termes techniques.

- 🎯 Importance des adjectifs dans le langage juridique

- ⚡ Exemples d’adjectifs courants avec des définitions pratiques

- ⏰ Le droit des adjectifs évolue avec le temps

- ⚠️ Éviter les ambiguïtés en utilisant les bons adjectifs

Droit des adjectifs : Comprendre le concept

Le droit des adjectifs fait référence à l’utilisation d’adjectifs dans le langage juridique, un domaine souvent critique, car il façonne les interprétations des lois et des règlements. Ces petits mots, souvent sous-estimés, sont bien plus que de simples décorations dans les phrases juridiques. Ils apportent précision, clarté et contextualisent les notions juridiques. Par exemple, des adjectifs tels que « pénal » dans « droit pénal » ou « commercial » dans « droit commercial » transforment complètement la signification des termes. Sans ces précisions, les discussions juridiques pourraient devenir floues et entraînent des interprétations erronées.

En termes pratiques, les adjectifs permettent de qualifier des droits, des actions, des obligations. Dans le cas du « droit de propriété », l’adjectif « propriété » situe clairement le type de droit en question, indiquant qu’il s’agit d’un droit lié aux biens. En justice, le choix des adjectifs est donc crucial, car ils influencent les décisions des juges et la compréhension des juristes.

Pour mieux saisir ce concept, il est essentiel de comprendre les caractéristiques essentielles des adjectifs dans le contexte juridique. Ceux-ci régissent non seulement le sens, mais aussi l’application de la loi. Le tableau ci-dessous synthétise ces caractéristiques en lien avec le droit :

| Caractéristique | Description |

|---|---|

| Précision | Les adjectifs apportent une définition claire et spécifique aux termes juridiques. |

| Contexte | Ils contextualisent les notions et aident à éviter les malentendus. |

| Normativité | Certains adjectifs imposent une norme, comme dans le cas d’« obligatoire ». |

| Adaptabilité | Ils s’adaptent à l’évolution du droit, à son interprétation et à son application. |

Les caractéristiques des adjectifs juridiques

Les adjectifs juridiques se distinguent par plusieurs caractéristiques précises qui sont indispensables pour saisir les nuances du droit. Par exemple, un adjectif peut indiquer une intensité, une relation ou simplement décrire un état ou une condition. Cela devient particulièrement important dans des contextes comme le droit fiscal où un « impôt direct » est parfaitement défini par ces adjectifs, par opposition à un « impôt indirect » qui lui-même est plus flou sans précision.

Une autre caractéristique clé est leur capacité à se combiner avec d’autres termes pour former des notions juridiques spécifiques. Par exemple, « droit international public » pose un cadre clair par sa composition, tandis qu’un simple « droit » pourrait engendrer des confusions. Cette spécificité montre que la compréhension des adjectifs juridiques est tout aussi cruciale que la connaissance des règles de droit elles-mêmes.

Les adjectifs peuvent également être classés en différentes catégories, comme les adjectifs qualificatifs, relationnels et dénominatifs. Voici une brève présentation de ces catégories :

- ⚖️ Adjectifs qualificatifs : Décrivent une qualité ou une caractéristique, comme « valide » dans « contrat valide ».

- ⚖️ Adjectifs relationnels : Établissent une relation ou un contexte, comme « civil » dans « droit civil ».

- ⚖️ Adjectifs dénominatifs : Servent à désigner une catégorie, comme « commercial » dans « société commerciale ».

Ces catégories aident à identifier comment chaque adjectif fonctionnera dans un texte légal. Ainsi, comprendre les adjectifs juridiques enrichit non seulement la lecture, mais optimise aussi l’analyse de la législation.

Les sources du droit des adjectifs

Les sources qui traitent du droit des adjectifs comprennent des ouvrages académiques, des articles de revues spécialisées, ainsi que des décisions judiciaires. Les travaux de recherche dans le domaine de la jurilinguistique, par exemple, mettent en lumière comment les adjectifs sont utilisés dans différents contextes. En effet, l’une des approches les plus éclairantes se focalise sur les abréviations et adjectifs dans les textes juridiques, démontrant qu’une attention particulière à ces petits mots est nécessaire pour une meilleure compréhension de la législation.

Le dictionnaire des termes juridiques est également une source précieuse, car il regroupe des adjectifs et concepts clés, permettant de voir leur utilisation dans un cadre systématique. En 2021, un dictionnaire juridique a été publié, comptant 1700 pages, où l’utilisation des adjectifs se voit encadrée dans de nombreux contextes. Dans cet ouvrage, les 93 premières pages offrent un état des connaissances sur les adjectifs adverbiaux, leurs usages et leurs spécificités dans les texts de loi qui leur sont associés.

Au-delà des ouvrages, les décisions judiciaires jouent un rôle clé en montrant comment les adjectifs influencent les jugements. Chaque décision apporte une contextualisation unique, et l’usage des adjectifs peut prendre des significations différentes selon les cas. Ces divers cas d’utilisation révèlent une multitude d’applications qui permettent d’illustrer la richesse du vocabulaire juridique.

Exemples d’utilisation des adjectifs dans le droit

Voici quelques exemples explicites d’adjectifs en contexte :

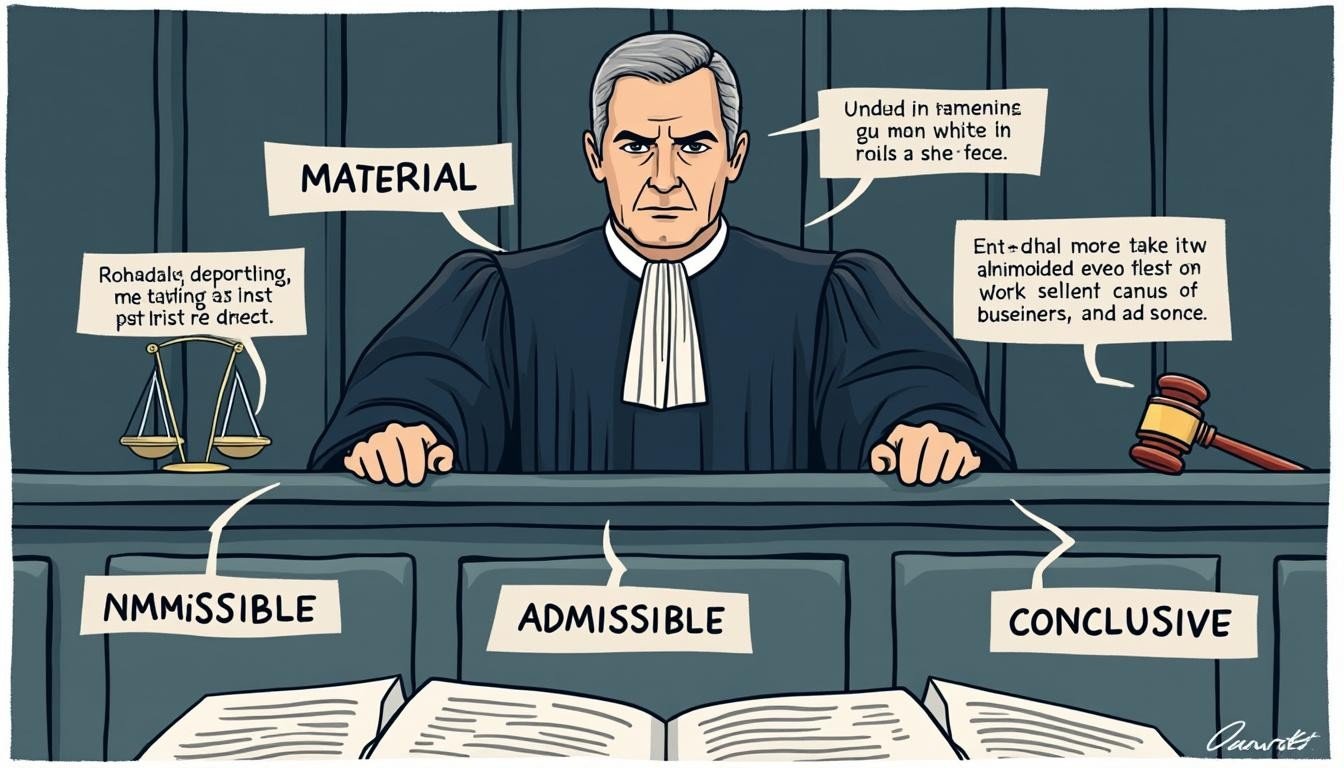

- 🔍 Adjectif : Juste – Utilisé dans « décision juste » qui implique un sens d’équité et d’intégrité dans les préceptes de la loi.

- 🔍 Adjectif : Abusif – Dans « contrat abusif », il souligne un déséquilibre dans l’accord entre les parties.

- 🔍 Adjectif : Conditionnel – Dans « droit conditionnel », il exprime une obligation qui dépend de certaines conditions.

Ces exemples montrent comment les adjectifs, loin d’être un simple embellissement, créent un cadre pour les discussions et les interprétations juridiques.

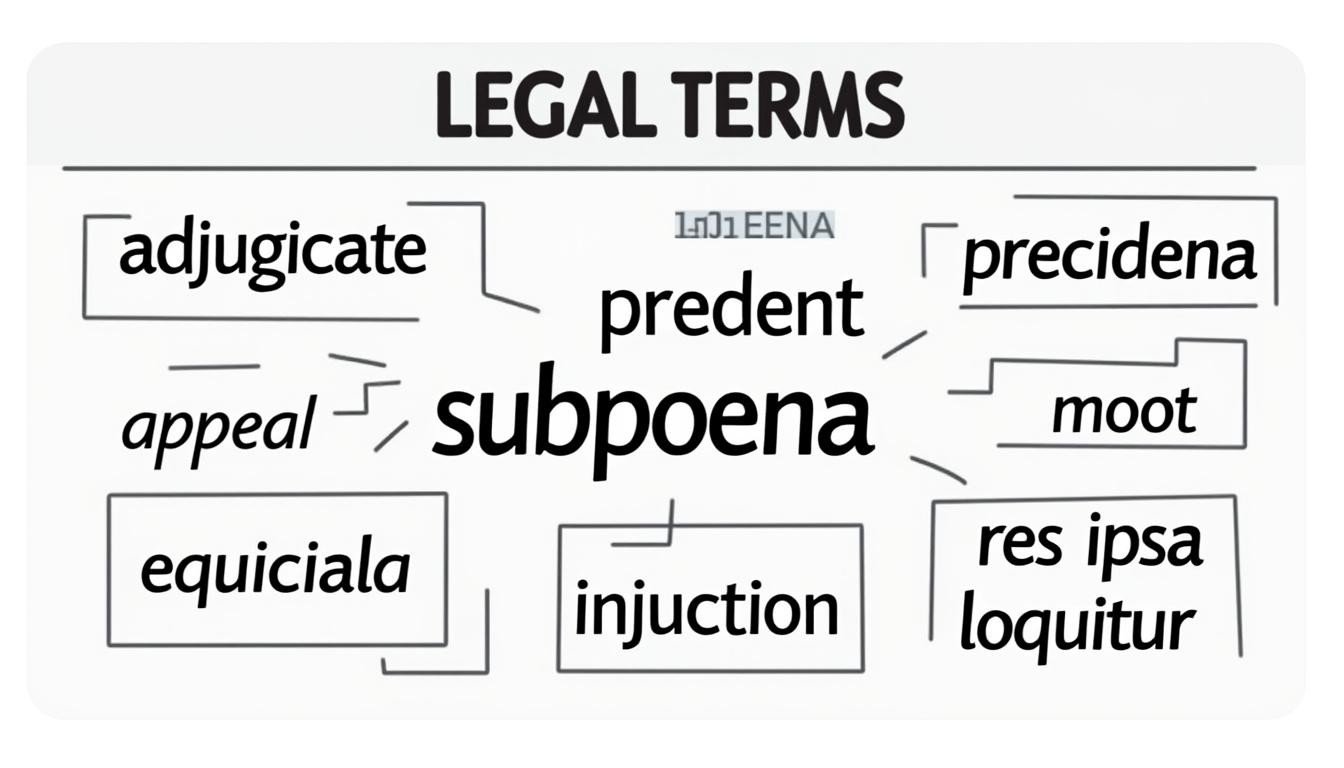

Les exemples d’adjectifs à connaître absolument

Dans le langage juridique, certains adjectifs sont utilisés fréquemment et méritent d’être mémorisés pour une compréhension plus approfondie. On les retrouve dans de nombreuses législations et leur connaissance est indispensable pour les professionnels du droit. Voici une liste d’adjectifs clés :

- 📜 Constitutionnel – Trait relatif à la Constitution.

- 📜 Pénal – Concernant les crimes et les sanctions.

- 📜 Administratif – En lien avec l’administration publique.

- 📜 Civil – Relatif aux droits des particuliers.

- 📜 Contractuel – Concernant les contrats.

Il est fondamental de familiariser ces adjectifs pour naviguer efficacement dans les discussions juridiques. Les adjectifs non seulement enrichissent le texte, mais ils renforcent aussi la précision et la clarté. Ainsi, en maîtrisant ces termes, la communication devient plus efficace.

Évolutions récentes du droit des adjectifs

Le droit des adjectifs est un domaine en constante évolution, reflétant les changements sociopolitiques et les besoins juridiques contemporains. La digitalisation du droit et son interconnexion avec d’autres disciplines, comme la linguistique et la communication, ont conduit à des adaptations nécessaires des termes juridiques. Depuis la dernière décennie, de nouvelles terminologies ont émergé, requérant l’ajustement des adjectifs existants.

À titre d’exemple, le droit numérique introduit des adjectifs comme « électronique » dans « contrat électronique », où le support et le moyen de communication transforment la définition des relations juridiques. De même, les questions environnementales ont donné naissance à des expressions du type « durable » en rapport avec des lois relatives à la protection de l’environnement.

Les législations d’aujourd’hui s’efforcent d’être plus inclusives et accessibles. Le processus de simplification du droit impose de reformuler des adjectifs afin de les rendre plus compréhensibles au grand public. Cela contribue à une meilleure appréhension du droit par la population, réduisant ainsi le fossé entre ces derniers et les institutions légales.

| Adjectif | Évolution |

|---|---|

| Numérique | Utilisé de plus en plus dans le cadre des lois et contrats numériques. |

| Éthique | Lié à des considérations de moralité dans le droit des affaires. |

| Inclusif | Apparaît dans le cadre des lois anti-discriminatoires. |

Cette évolution dynamique permet au monde juridique d’être en phase avec les défis contemporains et de se réinventer pour s’adapter aux nécessités du présent.

Questions fréquentes

Le droit des adjectifs n’a plus de secrets pour toi, mais voici quelques questions souvent posées. Un adjectif juridique est un mot qui qualifie un terme légal pour apporter une précision ou une nuance. Par exemple, « violateur » dans « droit violateur ». Ils apportent une clarté indispensable, évitant toute ambiguïté dans les interprétations légales. Une définition juste est essentielle dans toute législation. Avec les changements sociaux et technologiques, de nouveaux adjectifs apparaissent pour refléter ces évolutions. Observe comment « numérique » est devenu courant.Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un adjectif juridique ?

Pourquoi les adjectifs sont-ils importants dans le droit ?

Comment les adjectifs juridiques évoluent-ils ?